2002年クリスマス作品

2002年クリスマス作品

第3部 「祐一、どうしたんだよ、祐一?」祐一は、輔に肩を揺さぶられて目が覚めた。あのお墓参りから帰る電車の中だった。 「ん・・・なに?」 「なに泣いてるんだよ、なんかあったのか?」 「え?」祐一は夢の中で泣いていた。それに気が付いていなかった。 「あ・・・続き、見たんだ。あの夢の・・・」あわてて拳で涙を拭った。 「泣くようなことだったの?」心配そうに輔が祐一の顔をのぞき込んだ。 「うん・・・」夢の内容を思い出した。そして、気分が沈んでいった。 祐一は夢で見たことをすべて輔に話した。少しずつ、ゆっくりと。話し終える前に電車が彼らの住む町の駅に滑り込んだ。電車を降りて、家に帰る途中もずっと話していた。 ようやく話し終えたのは、輔の家が見えるあたりまで来たときだった。そのまま、二人は輔の家の前で少し話し込んだ。 「なんか、俺、今日は疲れた。」立っているのもおっくうな感じで輔が言った。 「ごめんね・・・へんな心配させちゃって」 「俺が・・・行こうって言い出したんだから」そして、少し口ごもった後、ようやくその言葉を絞り出した。 「ごめんな」 「なんで輔が謝るんだよ?」祐一は少し驚いた表情で輔を見た。 「だって・・・こんなに祐一にとって辛いことだとは・・・思ってなかったから」 「でも、輔が一緒にいてくれたから、よかった」祐一は握り拳を軽く輔の鳩尾に当てた。 「とりあえず、寝る」再び輔が疲れた声を出した。 「うん」 「夢のことは気にすんな」荷物を肩にかけ直してそう言う輔を見て、祐一は話を切り上げる。 「わかった。そうする。じゃ、また明日ね」 「うん、明日な」 「じゃ」 輔が家の中に入るのを見送ってから、祐一は歩き出した。家に入る輔の足取りが、こころなしか重かったような気がした。 そして翌日、輔は学校に来なかった。 学校からの帰り道、祐一は少し回り道をして、輔の家に寄ってみた。輔は自分の部屋でパジャマのままマンガを読んでいた。 「なんだ、心配して損した」普段とあまり変わらない輔の様子を見て、祐一は言った。 「これでも一応熱があるんだぜ」少し決まりが悪そうに輔が言った。 「でも、ちょっと心配しちゃった・・・」 「なんだ、お前、俺が祟られたとでも思ってた?」 「まさか」そういって祐一は笑った。笑いながら、そうではなかったことに安心していた。 しかし、輔の熱は下がらなかった。ただの風邪だからと言っていた輔の母親も、少し心配になって近くの病院に輔を連れていった。そして、単なる風邪にしては大げさな検査を受けた後、医者の薦めで検査入院することとなった。 数日間の検査入院のあと、輔は両親とともに医師の説明を聞いていた。 「ちょっと血液中の白血球が多いようですから、しばらく様子を見てみましょう」医師は、ごく普通にそう告げた。 「俺、入院するんですか?」少し心配になって聞いてみた。 「入院は嫌かい?」医師は少し笑いながら輔に言った。 「学校サボれるなら・・・少しくらい、いいかな」 そして、輔が待合室でマンガを読んで時間をつぶしている間、医師と輔の両親は声を落として話し合っていた。 毎日注射されることを除けば、入院生活はおもしろかった。病室、いろいろな医療機器、看護婦さん。初めて接するものばかりで退屈はしなかった。少なくとも最初の1日は。 2日目は病院内を探検した。くまなく歩き、看護婦に怒られたりもした。しかし、まぁまぁおもしろかった。しかし、3日目になると、持ってきたマンガの本はあらかた読み尽くしていた。 毎日、体がだるく感じられた。注射されるとますますそれが強くなるように思った。しかし、入院生活に飽きてしまうと、病院にいる、入院しているってことだけで、気が滅入った。だから、体がだるく感じるのは入院しているからだ、と思っていた。 輔に医師が告げた病名は「白血球増多症」というものだった。しかし、輔は病名については興味はなかった。ただ、退屈な入院生活に3日で飽きていた輔には、「いつ退院できるのか」が気になってしかたなかった。母親に尋ねても、医師に尋ねても、いつ退院できるのか誰も教えてくれなかった。 「俺、いつ退院できるの?」 祐一が見舞いに来ている時に、輔は母に聞いてみた。 「さぁ、まだしばらくは入院してなきゃだめみたいね」輔の母はそういうと、「洗濯物洗ってくるから」と言って病室から出て行った。 「いつもああなんだ。いつ退院できるのか聞くと」もう、入院生活はあきあきした、という顔で輔が言った。 「病気のことについても、先生に説明されたけど、よくわからないとか言ってるんだぜ」 「でも、医者の説明なんて聞いてもわからないんじゃないの?」 「息子の病気だぜ? 普通、わかろうとするんじゃないの?」そして、ベッドの枕元からメモ用紙を取り出して、何か書き付けて祐一に手渡した。 「なぁ、これ、ちょっと調べてみてよ、俺の病名」『白血球増多症』、そう書かれていた。 「でも、どうやって?」メモ用紙を指でつまんでひらひらさせながら祐一が尋ねる。 「インターネットかなんかで」 「わかった。やってみる」祐一はメモ用紙を折りたたんでポケットにしまった。 学校のパソコンは、先生の許可さえもらえば、放課後、自由に使うことができた。祐一は先生に「自分の家とこの町の歴史を調べたい」と言ってその許可を得た。インターネットで『白血球増多症』について調べてみる。インターネットを使った検索は、パソコンの授業の最中に、輔と二人で先生に聞くのはためらわれるような単語で十分に練習していた。そのたびに「アクセス制限」という壁にぶち当たってはいたが。 検索サイトにつないで、ポケットから取り出したメモに書かれた病名を入力する。その検索結果には、常に見慣れた病名がつきまとっていた。それを見たとき、祐一は病気を調べるのを引き受けたことを後悔した。 |

|

次の日曜日、祐一は輔の家に行った。事前に輔の父と母がいることを確認していた。 「あの・・・俺、輔に頼まれて・・・調べたんです、あいつの病名を」お茶を入れようとしていた輔の母の手が止まった。 「輔は・・・白血病なんですか?」それが、検索結果だった。 「まさか、そんなこと」輔の母が否定した。が、その声は震えていた。 「でも・・・」 「まさか、うちの子に限ってそんな病気に・・・」 「もういい。祐一君にはいずれ話すつもりだったんだ」輔の父が落ち着いた口調で言う。 「でも、あなた」口を開きかけた輔の母を遮って、父親は祐一に話しかけた。 「祐一君の調べた通り、輔は白血病だ。『白血球増多症』というのは、本当の病名じゃない。でも、なぜ私たちが本当の病名をあの子に告げないのかは、分かってくれるね?」 「はい。わかってるつもりです」 「かつては白血病は不治の病だった。でも今は違う。あの子はきっと助かる、そう信じている。だから・・・本当の病名を教えて、あの子が動揺したり、弱気になったりしてほしくないんだ」 「それはわかってるつもりです」(さっきも同じこと言ったっけ)そう思いながらも祐一は答えた。 「でも・・・」祐一は、自分の中のわだかまりをここで輔の両親にぶつけるべきかどうか迷った。 「でも?」輔の父が先を促した。 「でも、もし俺が輔なら・・・本当のこと知りたいんじゃないかって思います」 「なにを、そんな・・・」母が少し怒ったような口調で言った。祐一は話すべきではなかったかとは思いながらも、続きを話した。 「輔は今、自分がどんな病気なのか、すごく不安に思ってます」 「だからって、本当のことをあの子に話したら、それでどうなるというの?」母の声からははっきりと怒りが感じられた。 「あの子はまだほんの13歳なのよ。本当のことを知ったら・・・自分が死ぬかもしれないって知ったら・・・」輔の母はそこまでいうと、顔を手で覆って泣き崩れた。しばらくの間、気まずい沈黙が3人を覆った。 「ごめんなさい、でも・・・お願い、このことは、誰にも言わないで」輔の母が涙をぬぐいながら言う。 「あの子は弱い子だから・・・本当のことを知ったら、きっと絶望するから」 「輔はそんな弱いやつじゃありません。俺なら・・・もし、俺が輔なら、絶対に本当のことを教えてもらいたいと思います」 「あなたになにがわかるっていうの!」輔の母が大きな声で言った。 「あなたは死ぬかもしれないって、そんなことが言えると思うの! そんな残酷なこと、言える訳がないでしょ!」その声は、まるでガラスに共鳴するかのように、祐一の心にビリビリと響いた。 「佳枝・・・私も、実は祐一君に賛成だ」母親とは対照的に、冷静に輔の父が言った。 「あなた・・・あなたまで、何を言い出すの?」 「私も輔にはちゃんと本当のことを知らせるべきだと思う。その上で、あの子に生きる望みは十分にあることもちゃんと話すべきだと思っていたんだ」 「あなた・・・」 「佳枝、考えてみなさい。もし、お前があと1ヶ月の命だとしたら、その残された1ヶ月で何をしたいと思う?」 輔の母親が少し考え込んだ。 「それは・・・あなたや輔、優佳といっしょに過ごしたいと思うわ」 「じゃ、もし、最後の1ヶ月だと知らされなかったとしたら?」輔の母は何も答えなかった。 「わかったかい? あの子に、もしも本当に時間がないんだとしたら、そのときはあの子にもやりたいことがあると思う」 「まるで、あの子が死ぬって決めつけてるようね」不満そうな口振りではあったが、彼女の中で爆発した感情は、収まりつつあった。 「そんなことはない。ただ、今のまま、訳のわからない病気で訳がわからないまま入院するよりも、ちゃんと病名を教えてあげて、生きられる望みが充分あることも教えてあげて、病気とちゃんと向き合って闘えるようにしてやるべきなんじゃないかってずっと考えていたんだ」 「私も・・・私も本当のことを告げるべきだってことくらいわかっていたわ。でも、私には出来ない、あの子がかわいそうで・・・」 二人のやりとりをはらはらしながら見守っていた祐一は、そっと輔の母親の傍らにティッシュペーパーの箱を置いた。 「本当にかわいそうなのは・・・何も知らないまま入院させられていることだよ。輔には私から話す。お前はそばで見ていてくれればいい」 「わかりました」輔の母親も落ち着きを取り戻したようだった。 「でも・・・二つお願いがあります。一つは・・・優佳はその場には立ち会わせないで欲しいの」 「それはそのつもりだ。あの子にはまだこのことを受け止めるだけの心の準備ができていないだろうからね」父親は、優しく言った。 「それからもう一つ・・・祐一君、あなたにも一緒に来て欲しいの」 「俺が・・・ですか?」二人は自分のことをすっかり忘れていると思っていたところに、突然自分の名前を呼ばれて驚いて言った。 「もちろん、あなたがよければ・・・ですけどね」彼女は視線を合わせなかった。 「なぜ、俺が?」訳が分からなかった。 「祐一君に立ち会ってもらうのは・・・賛成できないな」 「でも、あの子は、祐一君がいてくれると、取り乱さないですむと思うの。一番信頼出来る友達だから」 「だが・・・」 「この子達にとって、私たちは一番じゃないの。一番大切な友達のために・・・あの子は強くいられると思うの。そして、ちゃんと冷静に受け止めてくれれば、きっとあの子も分かってくれると思うの」輔の母の言っている意味がおぼろげながら分かったような気がした。 「俺、立ち会ってもいいです。俺がいた方がいいのなら・・・」輔のためにも、彼の母のためにもその方がよさそうな気がした。 「わかった。明日、会社から早く帰るようにするから、夕方、輔に本当のことを話そう」輔の父が結論をだした。 「祐一君、すまないが・・・立ち会ってくれるかい?」 「わかりました」祐一は、今日、ここに来たことを少し後悔した。が、これでよかったとも思った。これから、本当の意味で辛いことが始まるんだと思った。 本当のことを聞かされたとき、輔は何も言わなかった。 父親の話がひとしきり終わったあと、ようやく輔は口を開いた。 「ねぇ・・・祐一と二人だけにしてくれる?」輔の両親は、心配そうに、しかし彼ら二人だけを残して病室から廊下にでた。 「知ってたんだ・・・」顔をそらせたまま、輔は言った。 「ごめん」怒ったのかな、と思った。 「謝らなくてもいいさ。そんな感じかなって思ってたから」 「わかってたの?」 「なんとなくね。病気のこと聞くと、母さん急によそよそしくなったし、絶対言えないような病名なんだって思った」 「そっか・・・」なんて声をかければいいのか分からなかった。 「で、白血球がどうのこうのってことだから・・・ひょっとしたら白血病なのかなって」 「よくそういうの知ってたね」 「テレビで見たことあるんだ。父さんとね」(そういえば、俺も見たことあったな・・・)祐一は思った。 「でも、輔のこと思って話さなかったんだと思うし」あのときの輔の母親の取り乱した様子を思い出した。 「特に母さんが、だろ? 父さんは、たぶん話すべきだと思ってたんじゃない?」 「よく分かるね」 「そりゃ、13年息子やってきたんだから・・・親の性格くらいわかるって」 「そんなもんかな」 「まぁ、こんなふうになったから、かもしれないけどね」 「かもね」なんとなく、輔が寂しげに見えた。 「お前が・・・話すべきだっていったんじゃないの?」 「なんていうか・・・そんな感じ」 「そうじゃなかったら、きっと母さんはずっと病名隠してたと思う。父さんは、言った方がいいとは思っても、母さんの言うとおりにしたと思うし」 「うん」 その場にいるのが少し辛くなってきた。そんな祐一の気持ちが分かったかのように、輔が言った。 「な、悪いんだけど、その荷物持って、病室から出て、俺の親と一緒に帰ってくれないかな。俺、しばらく一人になりたいし、その間誰にもここにいて欲しくないんだ」 「うん、わかった」少しほっとした。同時にとても心配になった。 「母さんには、大丈夫だからって言っておいて」 「わかった」 「じゃ・・・」そういうと、輔は布団を頭の上に引っ張り上げた。祐一は、輔の両親がもってきたカバンを抱えて病室の外にでた。そして、そこで待っていた輔の両親に彼の希望を伝えた。 前を歩く輔の両親の後ろ姿を見ながら、祐一は病室から漏れてくる声を聞いた。そのくぐもった嗚咽は、祐一の心を締め付けた。祐一は小走りに走って輔の両親に追いついた。彼らのところまでは、その声は届いていなかった。 すぐに、輔の両親と妹の骨髄液の確認が行われた。彼の両親はそれに期待をかけていた。が、両親はもとより、最も期待されていた輔の妹までが、移植には適さないと判断された。 骨髄バンクに登録する書類が提出された。そして、抗ガン剤による治療が開始された。輔の命のカウントダウンが始まった。 「誕生日おめでとう!」 直樹、弘幸と一緒に祐一が声を合わせ、そして4人はジュースで乾杯した。 輔が入院してしばらく経ったある日、輔の誕生日を祝いに祐一たち3人は病院に集まっていた。 輔の容態は、良いとは言えなかった。予想以上の病気の進行と、それをくい止めるための治療は、輔の体に大きな負担となっていた。薬の副作用は、急な発熱や強烈な吐き気となって現れた。そんなことの繰り返しの中、輔を少しでも励まそうと、輔の調子がいい時に祐一たちは輔の誕生パーティを開いた。 「ねぇ・・・あの子、誰?」弘幸は、斜め向かいのベッドに横たわる少女を指さしながら、声を潜めて輔に訊ねた。 「あぁ、あの子は小倉宏美さん、同じ病気なんだって」 「へぇ・・・おんなじ学年くらかな?」興味深そうに弘幸は訊ねる。 「1個上だよ。俺より3ヶ月くらい前に入院したんだって」 「ふーん・・・けっこう・・・かわいいじゃん」4人の中で、もっとも早熟な弘幸が言う。 「なんか、うらやましそうじゃん」直樹は弘幸の脇を突っつく。 「同じ部屋に2人きりなんて、なぁ」弘幸は祐一に同意を求める。 「部屋ったって、病室なんだし」そう言って、輔は笑った。この4人部屋の病室で、いまは2つのベッドが空いていた。ついこの間までは、入り口に一番近いベッドにも患者がいたことを、輔が入院してからほとんど毎日のように病院に通っている祐一は知っていた。 「そうだ、これ」その話題を打ち切るように、祐一は輔に小さな箱を手渡した。 「誕生日プレゼント」 「へぇ、サンキュ。開けていい?」 「もちろん」直樹の答えを聞く前にすでに輔はリボンをほどいていた。 「おぉ・・・すげぇ」箱の中には腕時計が入っていた。 「ありがとう」そう言って、輔は3人に笑顔を向けた。が、その笑顔に影があることを祐一は見逃さなかった。 「輔・・・ねぇ、聞いて」祐一は切り出した。それを説明するのは、祐一の役目だった 「なに?」祐一のまじめな顔に輔は向き直った。 「その・・・俺達、輔が命のカウントダウンって言ってるの、知ってる」言いにくそうに、少しうつむきながら祐一が言う。 「でもね・・・その時計は、そんなカウントダウンに使うためにあげるんじゃない、輔が早くよくなって、また前みたいに一緒に遊べるようになるまでのカウントダウンに使って欲しいんだ」 「僕と弘幸は、初め祐ちゃんが時計をプレゼントするって言ったとき、反対したんだ。だって・・・」直樹は言いよどんだ。 「命のカウントダウンだから・・・」輔が続きを言う。 「そう。でも、祐ちゃんは退院するまでのカウントダウンに使ってもらうんだって。それだったらってことになって・・・」 「うん、わかった」 「だから・・・その腕時計、そういうふうに使って欲しい」 「うん」 それから彼らはしばらく話をしていた、が、急に輔が黙り込んだ。 「ごめん」輔はそれだけ言うと、枕元のボタンを押して、看護婦を呼んだ。看護婦が来るまでの間、輔の顔色はみるみる真っ青になっていった。額には脂汗が浮かんでいた。弘幸達は、為すすべもなくおろおろとしていた。 看護婦は、すぐにベッドの回りのカーテンを引いた。その奥でなにが行われているのかは、祐一達には分からなかった。さっきまであんなに楽しそうだった輔の苦しげなうめき声が聞こえていた。その急激な変化に、弘幸達は戸惑い、そして恐れた。 やがて、カーテンから顔を出した看護婦に、もうすぐ面会時間は終わりだと、追い出されるように家に返された。 「輔・・・辛そうだったな」弘幸が沈んだ声でいった。 「うん・・・なんか見てられなかった」直樹が言う。 「俺達・・・じゃまだったかな」弘幸が言う。 (そうだろうか)弘幸と直樹にとっては、輔の容態の急変は恐ろしいものであったが、ほとんど毎日病院に通い、今までにも今回と同じような経験をしている祐一にとっては、見ていられなかったという言葉で済ますべきものではないような気がしていた。 「うん・・・いても何にもできないし、看護婦さんも帰れって言ったし・・・」直樹が答える (ホントにそうなんだろうか) 「そうだよな、俺達じゃ何にもできないんだから、いてもじゃまだもんな」弘幸が言う。 (ソレデイインダロウカ?)祐一はずっと無言だった。 (それでいいんだろうか・・・)夜になってもその疑問が祐一の頭から離れなかった。 (俺にはなにもできないんだろうか?)眠れなかった。 (見ていられなかった・・・それでいいんだろうか?)ぎゅっと目をつぶる。しかし、一向に眠れそうな気はしなかった。ベッドから起き出し、着替える。少し、外の空気を吸おうと思った。 (輔が辛い思いをしている。俺はそれから目をそらしてもいいんだろうか?)ぼんやりと当てもなく歩きながら考えていた。脂汗を浮かべた輔の顔がちらつく。(看護婦さんに帰れって言われたから帰った。それがよかったんだろうか、それでよかったんだろうか・・・) ふと気が付くと、少し離れたところにあの少年が立っていた。暗くて顔は見えなかったが間違いなかった。次の瞬間、少年は消え、何か白い物が目の前に浮かんだ。 (白い・・・シーツ・・・ベッド? 誰もいない、空のベッド・・・) しかし、それもすぐに消える。今度は視界全体にある風景が見えた。 (フェンス・・・・ここって・・・) 祐一はベッドの中で目覚めた。朝になっていた。昨夜のことはどこまでが現実でどこからが夢かも分からなかった。いままでにない奇妙な、訳の分からない夢だった。その脈絡のないイメージは、理解しようとしても出来るものではなかった。 (とりあえず・・・今は気にしないでおこう)わからないものをこれ以上考え続けても仕方がない、そう割り切ることにした。それよりも今は輔のことが心配だった。 「でね、みんなもう大爆笑」 「へぇ、あいつ、ほんと馬鹿だなぁ」 輔はここ数日体調がよかった。相変わらずほぼ毎日病院に顔を出す祐一から、今日も学校の様子を聞いて笑っていた。 「うん、じゃ、そろそろ帰らないと」ちらっと輔のベッドの手すりに付けてあるあの腕時計を見て、祐一は言った。 「あ、もうそんな時間なんだ」 「また明日も来るから」 「うん、じゃ、おやすみ」 「おやすみ」そう言って祐一は立ち上がった。そして、斜め向かいのベッドに目をやった。そこには誰もいなかった。祐一は面会時間が始まってすぐに来ていたが、その間ずっと戻ってこなかった。 「あの子、退院したの?」 「あぁ、宏美ちゃん? なんか体調悪いみたいで、別の部屋にしばらく移ったみたい」 「ふうん・・・じゃ、しばらく一人なんだ」 「そう。気楽でいいよ、一人は」 「寂しくなって泣いても知らないよ?」 「泣くかよ、ばーか」輔の憎まれ口を聞きながら、祐一は病室を後にした。 輔が宏美の両親を見かけたのは、その日の深夜だった。トイレをすませて病室に戻ろうとしたときに、彼女の母親と、その横に男の人が立っているのを見た。 (宏美ちゃんのお母さんだ。隣にいるのは・・・お父さんかな?)なんとなく二人の様子をうかがう。 (なんで・・・こんな時間にいるんだろう)輔は母親の肩がふるえているのに気が付いた。 (泣いてる・・・の?)そして、輔は唐突に理解した。彼女になにが起こったのかを。 ふらふらと輔はあとずさり、壁にもたれかかった。足に力が入らなかった。手が冷たくなっていた。 (そんな・・・そんな・・・)ふらふらと病室に戻ってベッドに上がり、布団を頭からかぶった。体の震えを止めることが出来なかった。 自分と同じ病気の彼女に起きたことが、自分とさほど年の変わらない少女に起きたことが、輔の心を薄く覆っていた自制心を突き破った。輔は、我慢できずにベッドから飛び出した。裸足のまま廊下を走り、病院から外に出た。とにかく逃げたかった。すべての現実から逃げ出したかった。 祐一は夢を見ていた。あの少年が立っている。少し離れたところで。暗くて表情は分からない。いつか見た夢と同じ・・・いつだったっけ・・・・・ 目が覚めた。べったりと汗をかいていた。 (なんで・・・)悪い予感がした。そして、唐突にあの眠れない夜に見たイメージがよみがえってきた。空のベッド・・・祐一は確信した。 (あれは輔のベッドだ!) 何かに突き動かされるように、祐一は急いで着替えをすませると、病院に走った。 面会時間外に何度か忍び込んだことがあったおかげで、深夜の病院にも誰にも見つからずに忍び込むことが出来た。廊下を巡回する看護婦をやり過ごし、輔の病室の前に立った。あたりを見渡した後、少しだけ扉を開いて中の様子をうかがう。そして、体を滑り込ませた。 輔のベッドが空になっていても、さほど驚かなかった。シーツに手を当ててみる。冷たい・・・抜け出してからだいぶ時間が経っているようだった。ということは・・・ トイレなんかじゃないことはわかっていた。何かが起こっているのもわかっていた。しかし、祐一には自分が次になにをすべきかが分からなかった。と、ベッドの手すりに付けてあった腕時計がなくなっていることに気がついた。そして、あのイメージの続きを思い出した。 祐一の目の前に、あのイメージと同じフェンスがあった。学校の屋上のフェンスの少し手間に人影があった。輔は学校の屋上にうずくまっていた。 「ここにいたの」祐一はそっと輔に近寄り、声をかけた。しかし、輔はなにも答えなかった。祐一もなにも言わずに輔の横に座った。 |

|

「なんで・・・」しばらくの沈黙の後、ようやく輔が口を開いた。 「なんとなく・・・気になって病院にいってみたら、いなかったから」 「探してくれたの?」 「うん」 「宏美ちゃん・・・死んじゃった・・・」 「そう・・・」祐一にはそれ以上なにも言えなかった。二人は黙ったまま時間だけが流れていった。 「どうして抜け出したの?」学校の屋上に座り込んで、膝を抱えたまま祐一はそっと訪ねた。 「うん・・・」言いよどむ輔 「病気、悪くなっちゃうよ?」 「でも・・・どうせ死ぬんだから・・・関係ないよ」ようやく絞り出したような声だった。 「そんな・・・死ぬなんて言うなよ」祐一の声も、かすれていた。 「だって・・・ドナーなんて、現れるかどうかもわかんないし、現れたとしても、間に合うかどうか・・・」 「俺、俺・・・・・」輔の体が震えていた。そして、心の小さなひび割れから、彼の恐怖が飛び散った。輔は声を震わせ、涙を流して言った。 「俺、死にたくない! 怖いんだよ、無茶苦茶怖いんだよ、怖くて怖くて・・・毎日叫びたいくらいなんだよ!!」大きな声ではなかった。が、恐怖に押しつぶされそうな悲痛な叫びだった。 「輔・・・」 「でも、そんなこと言ったってしかたないって思ってるから、みんなの前では言わない。だけど、もう、限界なんだよ、もう、だめなんだよ!」そして、輔は泣きじゃくった。祐一はどうすることもできず、ただそんな輔を見守っていた。やがて、少し落ち着いた様子でまた輔が話し始めた。 「俺・・・死のうと思ったんだ。このまま病気で死ぬのなら、自分で終わりにしようって」 「そんな・・・」 「でも、結局怖かった、死ぬのが。死ねなかった。なぁ、俺、俺、どうしたらいいと思う?」涙で濡れた顔を上げ、それを拭おうともせずに祐一の方を見た。輔のおびえた目がまっすぐに祐一の目を見つめた。 祐一は少し考えて、そして深呼吸をしてから輔に言った。 「俺・・・うまく言えないんだけど・・・あの夢の中では、俺は祐作なんだ。だから、敬輔が死んじゃったときもすごく悲しかったし、祐作が自殺するときの気持ちもよくわかってる。だから、たぶん、今の輔の気持ちも分かると思う。きっと、どうしようもなく怖いんだと思うし、誰かにすがりつきたいくらいに寂しいんだと思う。死にたいと思う気持ちも分かる。でも、生きられる望みもある。でも、絶対じゃない」 「そう・・・だから・・・どうしたらいいのかわからない。治療で苦しい思いはしたくない。でも、死なずにすむのならそれも我慢する。だけど、それを我慢したからといって、死なずにすむかどうかはわからない・・・だから、どうしたらいいのかわからない」 祐一がずっと考えてきたことの答えが見つかったような気がした。そして、それを輔に言うべきだと思った。 「俺・・・俺、輔を一人になんかしないよ。輔一人だけで、そんな辛いことに立ち向かって行かせたりしない」祐一の胸に、敬輔を失ったときの祐作の気持ちと、祐作が自殺をしたときの気持ちがわき上がっていた。 「敬輔も、祐作も、一人で死んでいった。それって寂しすぎるよ。でも、輔は違う。輔には俺がいる。輔を絶対死なせたくない。だから、俺も・・・俺も、一緒に、輔と一緒に闘いたい」祐一のなかに激しい感情がほとばしった。 「あいつらは・・・弘幸と直樹は、輔が苦しんでいるところ、見ていられないって言ってた。でも、それじゃだめなんだと思う。俺は・・・輔が苦しんでいるときに、ちゃんと目をそらさずに、輔と一緒に・・・一緒に闘わなきゃいけないんじゃないかと思った。だから・・・」 「祐一・・・」 「輔を一人にしない。俺が・・・一緒にいるから」 いつの間にか、祐一も泣いていた。理由は分からないが、涙が出ていた。 「もう、大好きな人、失いたくない。俺・・・輔が死んだら生きていけないよ・・・」 輔はなにも言わなかった。だだ、祐一の肩に腕を回してその腕にぎゅっと力を込めた。祐一も同じように、ぎゅっと輔の肩を抱いた。 「ね、一緒に、病院帰ろ?」やがて、祐一がそう小さく言った。 「うん・・・」 輔の返事を聞いて、祐一は少しほっとして、校舎の屋上にごろんと寝ころんだ。その横に、輔も同じように横になった。二人は星空を見上げた。 「きれいな星だね。病院に帰るのは、朝になってからでいいよね」 「うん・・・そうだね」 そして、二人は横に並んで眠った。 朝の光の中、祐一は目を覚ました。隣ではすでに輔が目をさまし、空を見上げていた。 「きれいな空だね」輔が言う。 「うん」 「祐作君と敬輔君も、こんなふうにして空を見上げてたりしたのかな」 「ああ、きっと」空を見上げる祐一の顔には涙の跡がついていた。 「そうだよね、空はずっと前から、いまもかわらずそこにあるんだもんね」 「うん」 「いつか、俺もこの青空みたいな気持ちになれるよね、きっと」空を見上げたまま、輔が尋ねた。 「絶対・・・そうなるって」 輔が祐一の顔を見て、にっこりと笑った。ふっきれたような、なんの迷いもないような笑顔だった。 「帰ろうか、病院に」 「一緒に帰ろう」 二人は学校の手洗い場で顔を洗い、そして病院に戻った。 輔と祐一の闘いが始まった。 あの日以来、二人は今まで以上にいろいろと話をした。輔の両親が口にするのを恐れる死についての話も、彼ら二人の間ではタブーではなかった。 輔は抗ガン剤の影響で髪の毛が抜け始めている頭を隠すために、病室の中でも帽子をかぶるようになっていた。その帽子も、祐一が選んで買ってきた。 「俺達って・・・会ってからまだそんなに時間経ってないんだよな」窓の外に広がる青空を見ながら、輔が言った。 「もう3年以上になるじゃん」(小学4年のときからだから・・・)祐一は心の中で指折り数えた。 「たった3年だよ。直樹や弘幸とは10年くらいになるんじゃないの?」 「直樹はそうでもないけど・・・弘幸は幼稚園からいっしょだから・・・かなりになるね」 「でも・・・祐一が俺のこと一番分かってくれてる。俺達・・・3年間で一生分仲良くなったのかもね」うれしそうに言う輔は、顔色をのぞけば病人とは思えなかった。 「そうかも知れないね」だが、祐一は一生分という言葉を聞いて、少し寂しい気分になった。 「なんかね・・・最近、死ぬの怖くなくなったように思う。もう死んでもいいかなって」 「なに言ってるんだよ、怒るよ」 「勘違いすんなよ。死にたいって言ってるんじゃないよ。ただ、俺のことこれだけ分かってくれる奴がそばにいてくれて、俺のことずっと見てくれてる。そういう人がそばにいてくれたら、死ぬのも怖くないかもって思うんだ。だから・・・死んでも後悔っていうか、悔いはないっていうか・・・」 輔が息を継ぐ。そして、祐一には輔が次になにを言うのかがわかった。 「今まで・・・ありがとう」 「何・・・言ってんだよ」 「でも、言えるときに言っておかないとって思ったんだ」輔は真顔だった。 |

|

「・・・言わなくても分かってるよ、そんなこと」祐一は目を合わさずに言った。 「うん」 「でも、輔・・・」 「なに?」 今度は祐一が真顔で言った。 「生きて欲しい」 「わかってるって」 二人はしばし顔を合わさなかった。しかし、確実に通い合う何かが二人の間にはあった。 その日、病室は特別な雰囲気だった。いつもの清潔感のある白一色ではなく、いろいろな色があふれていた。病室でのささやかなクリスマスパーティ。小さなクリスマスツリーまで置いてあった。 「普通はこんなことしないのよ」担当の看護婦さんが前に祐一に話してくれた。 「でも・・・輔くん、今年が最後のクリスマスになるかもしれないからって・・・だから、許可してもらったの」それを聞いた日、祐一は夜、一人でこっそりと泣いた。寂しかった。 しかし、そんなことは忘れたかのように、輔も祐一も明るい顔をしていた。特に輔はとても調子がよく、心からそれを楽しんでいるように見えた。 特別にクリスマスケーキを食べさせてもらい、右の頬に生クリームを付けたまま輔が笑っていた。そんな輔の笑顔を見て、祐一も笑った。寂しさは心の奥に閉じこめたまま。 「輔くん、ちょっと待っててね」看護婦さんがプレゼントを取りに病室から出ていった。その短い時間、広い病室に祐一と輔、二人っきりになった。 「サンタって、ほんとにいないのかなぁ」笑顔で輔が言った。祐一には笑顔の奥の寂しい顔が見えていた。 「なに言ってるの? あったりまえじゃん」努めて明るく祐一は答えた。 「もし、本当にサンタがいるのなら・・・健康な体をくれないかな」祐一はなにも言えなかった。はしゃいでいる輔の笑顔の奥にあるものをすべて知っているから、だからこそ・・・無責任に言葉をつなぐことは出来なかった。祐一の困った表情を見て、輔があわてて言う。 「あ、ごめん・・・こんなこと言ってもしかたないのにね」 「そんなこと・・・」 「でも・・・もう少し・・・生きていたかったな・・・」 輔は病気と闘っている。そして、自分の運命を自分で切り開こうとしていた。祐一はそれを知っている。しかし、その奥にある叫びだしたいくらいの恐怖や寂しさも知っていた。今、改めてそれを感じる。祐一だけに見せる寂しそうな顔、怖くてたまらないという表情。その目にうっすらと涙が浮かんでいた。 「輔・・・」輔の手を取ろうとしたそのとき、病室の扉が開いた。 「お待たせ〜」看護婦の明るい声が病室に満ちた。その瞬間、輔の顔も明るい表情に戻っていた。プレゼントについて楽しそうに話す看護婦と輔を置いて、祐一はそっと病室を抜け出した。 廊下のベンチに座り、肩を落とした。 「輔を助けてあげられるなら何でもする。でも、俺になにが出来るって言うの? 俺には助けてあげられない・・・」言葉が口をついて出た。誰もいない廊下で、祐一は一人涙をこらえていた。 と、祐一の視界が波打つようにゆがんだ。次の瞬間、あたりは暗くなっていた。目の前には・・・あの少年が立っていた。あのときのように・・・ 祐一は、涙が溜まった目で小さくほほえんで、その少年に言った。 ”また会えたね。敬輔君とは会えたの?” 祐作は小さくうなずいた。 ”いまは・・・幸せ?” 再び祐作はうなずく。 ”そう・・・よかったね・・・よかったね・・・” 祐一の目から涙があふれ出した。そんな祐一の心を知っているかのように、祐作はベンチに座った祐一の両肩に手を添えた。その手はとても暖かかった。 ”俺・・・俺は・・・” 祐一は、こらえきれずに嗚咽をもらした。 ”お願い、輔が死にそうなんだ、輔を助けたいんだ。でも、どうしたらいいのか分からないんだ。” 肩に添えられた祐作の手を握り、すがりつくようにして言った。 ”何か、何か知ってるなら、お願い、お願いだから、俺に教えて!!” 祐一の涙が頬を伝った。 ”どうしたらいいのか、俺に教えて!!” 涙が床に落ちてはじけた。 祐一は、祐作の手を離し、涙を拭った。 ”でも・・・無理だよね。病気なんだもんね。人の命を救うなんて・・・そんなこと、俺にできる訳ないよね・・・” ”僕たちが出会えたのは、数万分の1の奇跡”少年の、祐作の声が聞こえた。祐一は顔を上げた。祐作は優しくほほえんでいた。 ”大丈夫 きっと大丈夫だよ”そう言って、祐作はゆっくりと右手をあげて、そして、祐一の背後の壁を指さし、小さくうなずいた。 「また・・・夢?」 ベンチで眠ってしまっていたようだった。涙が出ていた。眠ったまま泣いたようだった。 |

|

あの少年、祐作は、今度はなにを伝えたかったんだろう・・・ 『僕たちが出会えたのは、数万分の1の奇跡』・・・その言葉が頭を離れなかった。そして、少年が夢のなかで指さした方を振り返ってみた。そこにはポスターが貼ってあった。 『血液型が異なっていても、HLA(ヒト白血球型抗原)という白血球の型が適合していれば、骨髄移植は可能です。HLAの適合確率は、兄弟姉妹なら4人に一人の割合で適合します。血縁関係がない場合は、数万人に一人の割合となります』 「数万人に一人の割合・・・数万分の1の奇跡・・・」 祐一はベンチから飛び上がるように立ち上がった。 「ひょっとしたら」祐一の鼓動が早まった。ナースステーションへと走った。脳裏に祐作の優しい笑顔が浮かぶ。彼の声がはっきりと聞こえる。 「大丈夫、きっと大丈夫だよ」 血縁者でも適合しなかったHLAの型ではあったが、奇跡的に祐一とは適合した。直ちに骨髄移植の準備が行われた。その間、輔は抗ガン剤の大量投与を受け、とても辛そうだった。だが、それに耐え抜いて移植を待った。 移植を目前にして、輔は体の免疫力がなくなるまで抗ガン剤を投与され、そして滅菌されたブースのなかでその日を待っていた。ブースを外と区切っている透明なシート越しに、祐一が病室に入ってくるのが見えた。 祐一は椅子をブースのそばに持っていって座った。二人はいつもと変わらぬ様子でいつものように他愛もないことを話していた。が、輔はふいにそれを切り出した。 「ねぇ・・・祐一、俺、知ってるんだ」 「なにを?」シート越しにすこしゆがんで見える輔の表情からなにかを読みとろうとするように、少し首を傾げながら祐一は聞き返した 「その・・・ドナーが誰かってこと」 「そうなんだ」それほど驚かなかった。祐一としても、医者から言わないよう釘を刺されていたから言わなかっただけで、それを隠すつもりはなかった。 「うん・・・看護婦さんが話してるの聞いちゃった」 「そっか。お前になんかあげたくなかったんだけどな」ちゃんと冗談に聞こえるように言ったつもりだったが、あまりそれらしく聞こえなかった。 「祐一・・・俺・・・」輔の目に涙が溜まっていた。 「ありがと、祐一・・・俺、ほんと、なんて言ったらいいのか・・・」輔の声がふるえていた。 「なにも言わなくていいよ。そのかわり、絶対元気になるって約束して」 「うん、約束する。絶対、お前がくれたもの無駄にしない」 「約束だよ」 「うん・・・」二人は、透明なシート越しに手のひらを合わせた。 「俺・・・俺、生きててよかった・・・」輔は、泣きながら、笑いながら言った。祐一の目にも涙が光っていた。 骨髄移植は無事に成功した。輔の病気は治癒の兆候を示し、そしてほとんど拒否反応もなく、順調に回復していった。 ドナーとなった祐一は数日間の入院の後、今まで通り毎日病院に顔を出していた。 よく晴れた日に、二人は病院の屋上のベンチに座って話をしていた。輔はもう自由に歩き回れる程度に回復していた。祐一は抜けるような青空を見上げながら言った。 「俺達・・・きっと、前世のどこかで・・・兄弟だったんだろうね」 「ああ。そして、たぶん・・・あの二人も」今、こうしているときも、輔は自分の中に祐一がいることをうれしく思った。 「俺達、あの二人の生まれ変わりなのかもね」 「そうかもしれない。きっと・・・」 「そうだよ、きっと・・・」祐一はそう言うと、手に持った本を開き、輔と一緒に続きを読み始めた。 『そして、カムパネルラは、まるい板のようになった地図を、しきりにぐるぐる回して見ていました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たようにおもいました・・・・・』 |

|

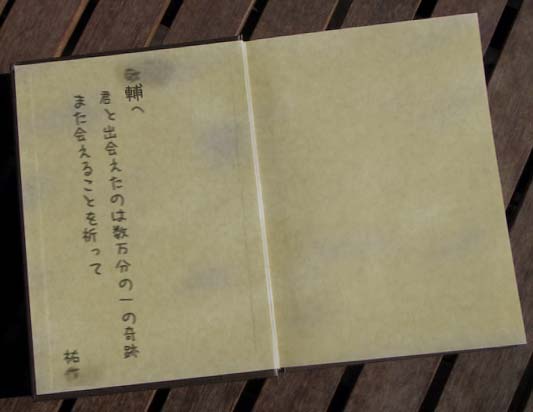

暖かい日差しのなか、二人は病院の屋上のベンチで肩を寄せ合って、いつの間にか眠っていた。 春を思わせる風が、二人の頬をなで、髪の毛を乱していく。そして、眠る祐一の傍らに置かれた本のページをめくっていった。 風がおさまると、めくられたページは元に戻っていく。最後に、裏表紙の内側、見返し部分だけ開いて止まった。そこには、少年らしい筆跡の文字が鉛筆で書き込まれていた。親友に宛てて書かれた、その一部消えかけたメッセージは、60年という長い年月を経て、彼らに伝えられた奇跡だった。 |

|

<空 〜いまもかわらずそこにあるもの〜 完> ※本作品は当然のことながらフィクションです。実在の人物、組織、法律、制度、その他もろもろとは一切関係ありませんので「実際はこんなんじゃない!」とか言って怒らないで下さいね(汗) |

| 今回、himaさんとコラボさせていただきました。 まずは、himaさん、いろいろと、ほんとにいろいろと(笑)ありがとうございました! インデックスのページにも書いたとおり、この作品は元となるイラストをいただいてから、構想を固めるまで4ヶ月、さらに完成まで2ヶ月と、かなり時間がかかった作品です。おかげで(?)、いままでおいらが書いた作品のなかではもっとも長いものとなりました。 この作品の構想をまとめるきっかけは、「前世の記憶」というキーワードでした。あるアニメ(CCさくら(汗))を見ている時にふっと思いついたんですが、そんなわけで現代の少年と、戦時中の少年の人生が交錯するような、そんなストーリーの原型ができあがりました。 あとは、himaさんと話をしながらちょっと変えてみたり、エピソード追加してみたり・・・ その結果できあがったものが、みなさんに見ていただいたものです。 ってことで、himaさんから一言(^^) 〜イカにして二人を“ゆーちゃん”と“たーちゃん”と呼ぶに至ったか〜(爆 どうも、himaです^^;; い、いかがでしたでしょうか?……今となっては、むつみさんが書かれた小説の世界を損うだけになっていないことを祈るばかりです^^;; 今回、正直に言うとホントに大変でした……(笑 何と言っても、コラボレーションということ自体が初めての経験でしたし、しかもその相手がむつみさんと言うことで大きなプレッシャーもありましたし……^^;; と言うのもですね、むつみさんも上に書かれてましたが、僕がきっかけとなったイラストを差し上げたのが5月のこと……そして小説に挿絵として他の絵も、と依頼されたのが10月くらいのことだったんです(多分^^;) この時点で5ヶ月が経っています。 でも、僕があのイラストを書いたのはそれよりもっと前なんですね^^;; つまり、半年、もしくは一年近くかそれ以上も前に、たった一度だけ描いたキャラをもう一度描かなくてはいけなかったんです^^;; 他の挿絵と見比べてもらってわかると思います、顔が明らかに違うんですよ(爆汗 その間に僕の絵も若干変わってまして、どうしても同じ顔が描けなくて……^^;; でもむつみさんが送ってきてくれたあらすじで物語を知り、それが小説として完成していくにつれ、祐一と輔、この二人が僕の中でもキャラとして立ち上がり、動き始めてくれたんですね^^ 何と言うか、それはそれ、これはこれ、と割りきりが出来たと言うんでしょうか、多少違いはあっても気にせず自然に描けるようになりました^^ 残念ながら、その過渡に描いたものもあって、それは雰囲気が違ってたりもしますが^^;;; 今回、フォトショで塗ったもの、OCで塗ったもの、水彩色鉛筆で手塗りしたもの、そしてOCで全て描いて実写を背景として使ったものと、色んな方法を試してみました^^; どれもそれぞれ面白く、良い経験になったと思います^^ 見て頂いた皆さんに気に入ってもらえていればよいのですが……^^;; 最後に、むつみさん(*^^*) 明確なイメージを持って、それをはっきり伝えて頂いたおかげで迷うことが少なくて済みました。 僕の力不足で、そのイメージをきちんと絵に出来なくて、本当に申し訳ありませんm(_ _)m でも楽しかったです^^ よかったらまた、何かの機会に呼んで下さいね^^;; うぅ、himaさん、いろいろ苦労をかけてごめんなさいです(汗) けっこうダメ出しもしちゃったし・・・とても寛大な心でおいらのわがままを聞いて頂いて、本当にすみませんでした。おかげさまで、おいらとしてもいい作品が出来たと思っています。ありがとうございました(^^)/ この作品、特に第3部を書くにあたっては、いろいろ資料を見たりで・・・ちょっと思うところもあったりでけっこう苦心してたりもします。ま、その苦心が作品の完成度(ってほどのものじゃないですが)を上げる方向に働いているかははなはだ疑問ですが(汗)・・・嘘も多いしね(汗)>第3部 まぁ、苦心したといってもね・・・やっぱ、書くのって楽しい(^^)と思えたから・・・ほんと、楽しかったです。コラボも刺激的だったし(笑) himaさん、またいつか、いっしょにやりましょうね!! |

「空」をごらんになって何かを感じた方・・・ちょっとこちらをご覧ください |